저자에 대한 독자의 예의

얼마 전 모 도서관을 찾았다. 푹푹 찌는 폭염을 피하고 새로이 들어온 책도 구경할 요량에서였다. 도서관은 역시 기대를 배신하지 않았다. 시원한 냉방, 쾌적한 독서 분위기는 절로 독서 욕구를 충동질했다.

그런데 열람실에서 이런저런 책을 주마간산으로 살피던 중 불쾌한 장면들과 조우하게 되었다. 아무렇게 방치한 탓에 지저분한 책이나 찢어진 책, 연필과 형광펜 따위로 낙서를 한 책이 불쾌감을 안긴 것이다.

순간, 자신이 돈을 내고 구입한 책이었다면 이렇게 허투루 대접했을까 싶어 씁쓸했다. 물론 서점이나 인터넷 등으로 구입한 책이라면 구입자 자신이 소유자이니 어떻게 훼손했더라도 실정법 위반은 아니다.

문제는 엄연히 공공도서관에서 구입했기 때문이다. 도서관에서 구입한 책은 많은 독자가 보라고 비치한 것이다. 그래서 책은 사서 봐야 한다는 생각이 다시금 뇌리에 똬리를 틀었다.

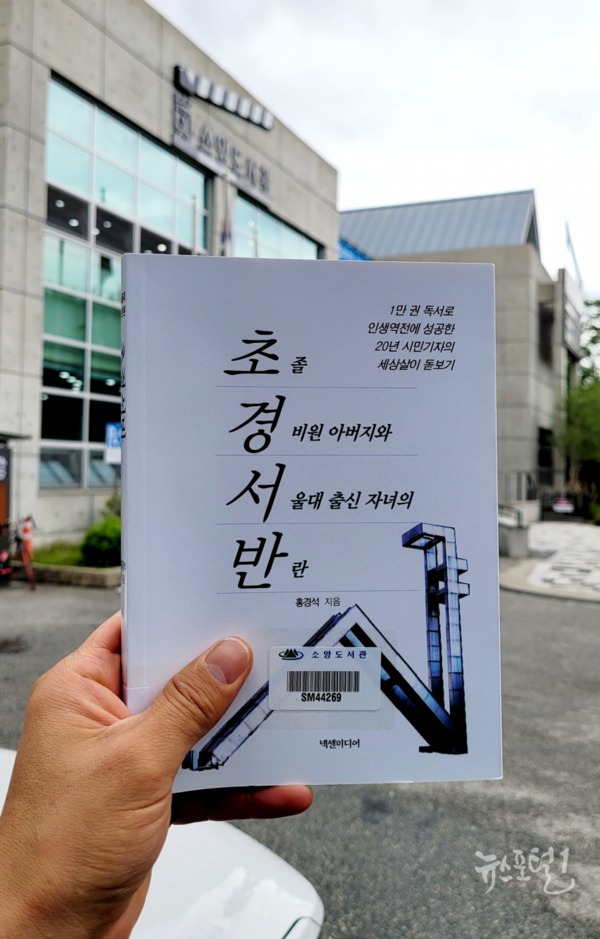

작년 3월에 나의 네 번째 저서 [초경서반]이 출간되었다. 예의 습관대로 신문사 문화부(팀) 기자들과 방송사 피디들에게 책을 일일이 택배로 보냈다. 책을 출간하게 되면 많이 팔아야 한다.

그러므로 ‘신간 홍보의 달인’인 그들에게 이런 수순은 기본이자 상식이다. 그로부터 얼마가 지났을까... “홍 작가, 이번에 또 책을 냈다며?” “네, 그런데 어떻게 아셨습니까?”

“응, 지인이 서점에서 샀다며 보여주더라고. 그래서 말인데 나에게 그 책 좀 그냥 주면 안 될까?” 그는 두 번, 세 번째 저서를 냈을 때도 마치 날구장창(날마다 계속해서)처럼 공짜로 책을 달라고 한 사람이었다.

입맛이 썼지만 죽은 사람 소원도 들어 준다는데 그깟 책 한 권을 못 줘서야... 또한 박절하게 “책은 사보는 게 저자에 대한 독자의 예의입니다.”라고 했다가는 혹여 잔뜩 부아를 낼까 염려스러웠다.

‘예의와 타인에 대한 배려는 푼돈을 투자해 목돈으로 돌려받는 것이다’라는 말이 있다. 그렇긴 하되 다시금 책을 건넸다. 하지만 그렇게 받은 책을 그는 과연 끝까지 읽기는 했을까?

작가들끼리 하는 농담이 있다. “힘들게 쓴 책을 절대로 거저 주지 말라. 잠잘 때 베개로 쓰거나 끓인 라면의 받침대로 쓰니까.” 그리 틀린 말은 아니다. 그래서 말인데 책은 안 읽어도 좋으니까 제발(!) 끓인 라면을 올리는 받침대로는 쓰지 말라.

그러면 결국엔 책끼리 달라붙어서 떨어지지도 않는다. 자신의 저서를 한 권이라도 내본 사람은 다 아는 상식이 있다. 책을 한 권 발간하는 데는 최소한 6개월~1년이 소요된다. 집을 짓는 것과 마찬가지이기 때문이다.

물론 어떤 작가 중에는 한 달에 한 권씩 뚝딱 책을 만들어 내는 이도 있다. 나도 재력만 뒷받침된다면 1년에 12권의 책을 출간할 자신이 있다. 악몽의 코로나 3년여 동안 많은 출판사가 극심한 경영난으로 문을 닫았다.

그래서 요즘 출판사는 여간 까다롭지 않다. 여하튼 그렇게 어렵사리 만든 책을 공짜로 달라는 것은 결례(缺禮)다. 기왕이면 책은 서점에서 사서 보자. 도서관에도 ‘사서’가 있지 않은가(이는 웃자고 괜히 해본 소리다).

호러스 맨은 “한 문장이라도 매일 조금씩 읽기로 결심하라. 하루 15분씩 시간을 낸다면 연말에는 변화가 느껴질 것이다.”라고 독서의 당위성을 강조했다. 미국의 교육 행정가로 매사추세츠주 의회 의원 및 의장을 역임하였고 공교육 행정조직을 확립한 인물이다.

끝으로 전국의 출판사들이 불황의 먹구름을 벗어내고 활황으로 반전되길 응원한다. 그리하여 “홍 작가님~ 이번엔 우리 출판사와 계약합시다!”라는 주문 콜(call)이 쇄도했으면 하는 바람 간절하다.