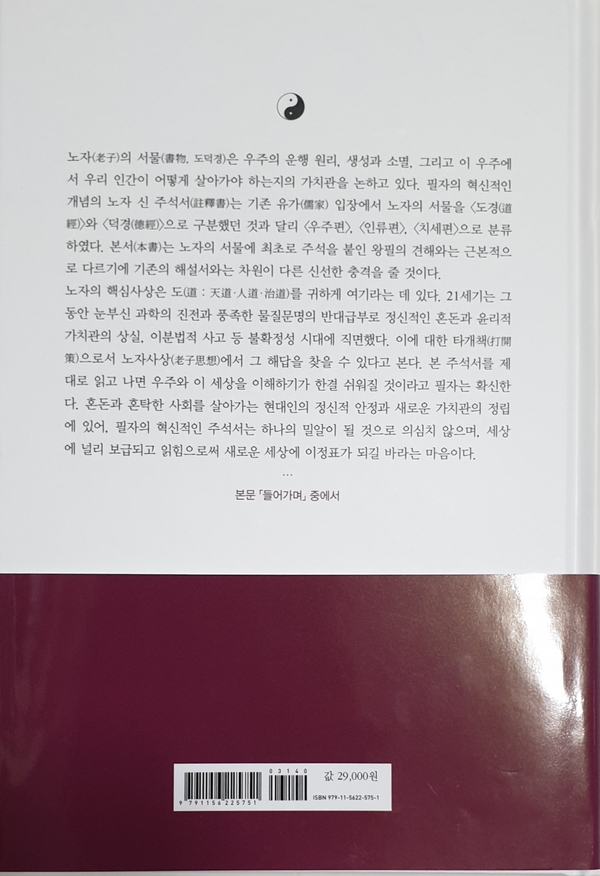

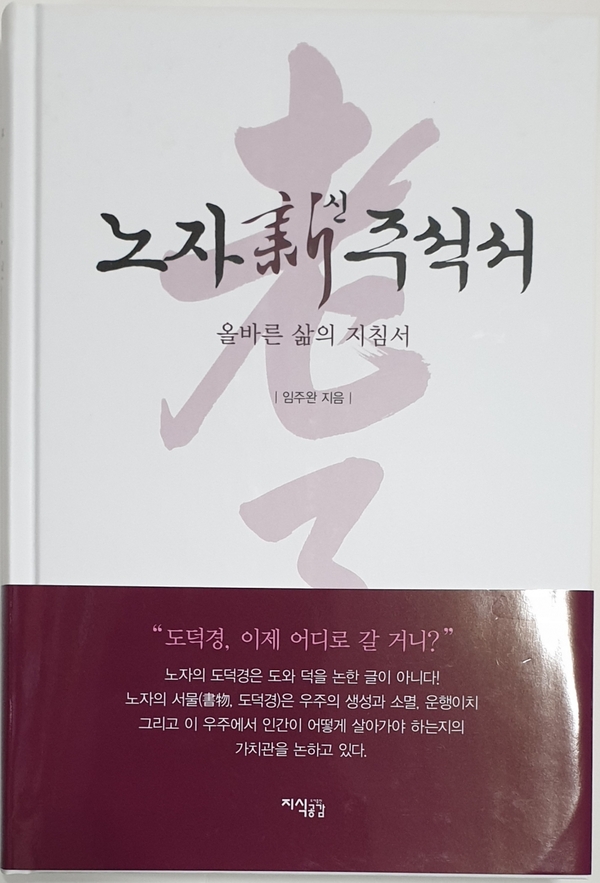

노자 신주석서 서론(序論)

이제는 과거의 노자 해석은 버리고 완전히 새로운 차원에서의 재해석으로 바뀌어야만 한다. 필자는 노자가 기술(記述)해 놓은 창작물(創作物)을 두고 ‘노자의 서물(書物)’이라고 하면서 ‘도덕경(道德經)’이라고 부르지 않았다. 노자는 주(周)나라의 수장실사(守藏室史)로서 그의 직책은 왕의 도서 관리자(지금의 방식으로 말하면 왕립 도서관장)였다. 그는 퇴임 후 함곡관을 나가면서 관지기의 요구대로 좋은 글이라도 남기라고 해서 쓰 놓은 것일 뿐, 노자 자신이 도덕경이라고 이름 붙인 적도 없고 81개의 장으로 나눈 적도 없이 죽간(竹簡)에 쓰 놓은 글일 따름이다. 오랜 세월동안 창고에 보관되어 있던 것이 뒤늦게 발견되면서 흐트러진 죽간 조각들을 이리저리 꿰맞춘 것이어서 실제로는 노자가 어느 순서로 쓴 것인 줄조차 모른다.

다만, 노자의 유일한 서물(書物)을 두고 도덕경(道德經)이라고 제목붙인 인물을 왕필로 추정하고 있다. 결론적으로 얘기하자면 노자가 지은 서물(書物)은 도(道)와 덕(德)을 논하는 도덕경이 아니다.

필자는 노자의 서물(書物)을 3가지의 큰 주제로 분류하였다. 그의 직관적 사색으로 도출한 결론만을 서술한 것으로 우주천체의 이치를 밝혀 놓은 우주편, 인간이 살아가는 규범 등을 적시해 놓은 인류편, 그리고 다스림과 전쟁에 대한 그의 견해를 피력해 놓은 치세편으로 분류하는 사상(史上) 최초의 혁신적인 방법으로 새롭게 주석서(註釋書)를 펴내게 되었다. 노자의 시대에는 한문도 체제와 문법이 정립되지 않은 때여서 현재 쓰이는 문법과 글자의 뜻으로 해석하면 저자의 생각과 글이 왜곡될 수밖에 없기 때문이다.

시대와 관직으로 보아 노자는 周易(주역)이라는 점술서이면서 우주론인 책을 엮어내는 위치에 있었고, 따라서 주역을 만든 사람들 중에 속한다고 본다. 그러한 노자가 쓴 글이기에 주역을 제대로 이해하지 않은 사람들이 써놓은 도덕경 해설은 해설자의 私說(사설 - 개인적인 객설)에 불과할 수밖에 없다. 이 노자의 서물(書物)을 읽으면서 아인슈타인의 상대성원리와 양자역학 등 천체물리학을 함께 공부하면 양쪽이 모두 쉽게 이해될 것으로 본다. 물론 81장의 내용면에서 지금과는 시대상황이 다른 만큼 현세대와 가치관이 다른 점도 있으니 인류편과 치세편을 논한 부분은 그 시대상을 연구하면서 읽어야 한다. 이 노자를 제대로 읽고 나면 우주와 이 세상을 이해하기가 한결 쉬워질 것이라고 필자는 단언한다.

현재까지 전해지는 노자(老子)의 서물(書物)을 대분류하자면 왕필통행본(王弼通行本)이 있고 죽간본(竹簡本)과 금서본(帛書本)에서 그 기본 유래를 삼고 있는데 가끔씩은 이들 판본(版本)에서 상당한 차이를 보여주는 대목도 존재한다. 진(秦)나라 시황제(始皇帝)가 집권하기 이전에 쓰여 졌던 주역(周易)을 제외한 노자의 서물을 비롯한 모든 경서(經書)들은 분서갱유(焚書坑儒)로 인해 거의 사라졌는데 이 때 경서(經書)들을 무덤이나 건물의 벽 속에 숨겼던 사람들이 있었고, 이렇게 숨겨져 있던 경서들이 나중에 발견되기도 했다. 왕필통행본(王弼通行本)은 왕필(AD225~249)이 최초로 노자의 서물에 주석을 단 것이다. 금서본(帛書本, 금본)이란 1973년 11월 호북성(湖北省) 마왕퇴(馬王堆)에 있었던 한(漢)나라 시대의 묘(墓)에서 발굴(發掘)된 비단에 쓰여 진 판본(版本)이다. 죽간본(竹簡本, 간본)은 1993년 10월 호북성(湖北省) 형문시(荊門市) 사양구(沙洋區) 사방향(四方鄕) 곽점촌(郭店村)의 전국시대(戰國時代)의 묘(墓)에서 발굴(發掘)된 죽간(竹簡)에 쓰여 진 판본(版本)을 말한다. 마왕퇴의 금서본은 B.C. 160 ~ 170년 정도에 쓴 것으로, 곽전촌의 죽간본은 B.C. 300 ~ 320년경의 쓰여 진 것으로 추정된다. 노자의 서물(書物)은 위의 두 판본이 가장 오래 된 것이지만 간본(簡本)과 금본(帛本)이 20세기 말엽에 발견 된 까닭으로 왕필의 통행의 통행본(通行本)을 중심으로 하여 알려져 있다.

고대 중국에서는 춘추전국시대에 사상의 꽃밭이 피었다. 이는 인도문명과 거의 흡사하다. 그 때 중국에는 제자백가(諸子百家)들이 제 각기 어느 한 분야를 파고들어 진리 찾기에 경쟁을 했다고 볼 수 있다. 노자, 공자, 맹자, 묵자, 한비자, 손자, 열자, 장자, 귀곡자, 혜자, 순자, 증자, 공손자, 관자, 양자, 광자, 기자, 남백자, 미자, 만자, 안성자, 장오자 등 수 많은 학자들이 제 각기 서로 다른 학설들을 주창하고 있었다.

보다시피 각 학설의 가문에 속한 각각의 제자들을 보면, 모두가 그들의 성씨를 쓰고 그 성의 뒤에 ‘자(子)’를 붙여 하나씩의 집단을 이룬 것으로 되어 있다. 그런데 노자(老子)는 성씨가 이(李)씨이고 이름은 이(耳)이며 자는 백양(伯陽)이고 시호는 담(聃)인데도 스승이라는 뜻의 자(子)를 성씨에 붙이지 아니하고 老(노, 라오)를 앞세우고 그 뒤에 자를 붙였다.

고대의 중국에서는 ‘라오(老)’는 늙었다는 의미가 아니라, ‘가장 높은 어른’이라는 최존칭(最尊稱)이었다. 요즘도 이러한 의미로 老가 사용되고 있으며 따라서 老子란 스승 중에 최고의 스승이라는 뜻이고, 그가 쓴 5천자의 서물(書物, 도덕경)은 학문 가운데 으뜸가는 학문인 것이다. 그 시대를 전후한 모든 학자들이 쓴 글은 모두 대화체임에 비하여 노자는 자신의 직관(直觀)을 직설(直說)하고 있고, 말을 한 대목마다 결론부터 내려놓음으로써 그가 말한 참뜻이 무엇인지를 단순한 문자(文字) 해석만으로는 이해하기가 매우 어렵게 되어 있다. 노자의 서물을 처음으로 접하는 독자들도 이 문장은 여타의 어떠한 고대 서적에서도 볼 수 없는 특별한 형식의 글임을 알아차릴 수 있을 것이다. 예를 들어 플라톤의 <대화록(dialogue)>, 공자의 <논어>, 불교의 <능단금강반야바라밀다경>, 기독교의 <신.구약성서> 등을 비롯한 진리를 서술한 서적은 모두가 하나같이 사람(스승)과 사람(제자)간의 대화체(對話體)이거나 혹은 가상의 인물을 내세우거나 글쓴이 혼자라도 자신에게 묻고 답을 하는 대화체인데 이 노자만은 단 한마디의 대화도 없이 끝까지 파지(把持, Grasp) 된 진실을 직설적으로 토로(吐露)한 유일의 사상서(思想書)이다. 이 노자의 글을 읽는 이들의 이해를 돕기 위하여 논리를 전개했거나 결론에 이르는 단계별 해설 없이 오로지 결론만을 기록한 서물(書物)이어서 노자의 5천자는 사실이 왜 그러한 결론에 도달하는지를 귀납적(歸納的)으로 서술하자면 적어도 기존의 5천자보다 몇 배 분량의 문장으로 늘어나게 될 것이다. 또한 노자는 여타의 식자(識者)들과는 달리 우주와 인간과의 관계를 논했기에 시대적인 배경을 초월하여 적용될 수 있는 내용이다.

흔히들 노자와 장주(莊周)를 일컬어 노장사상(老莊思想)으로 부르고, 이들의 사상을 종교화 하여 부를 때는 도교(道敎)라고도 한다. <장자>라는 책은 내편(內篇) 외편(外篇) 잡편(雜篇)으로 총 33편(三十三篇)의 방대한 서물인데, 그 중에서 내편을 따로 떼어내 노자의 서물(書物)을 <도덕경, 道德經>이라 부르듯이, 장자 내편(7편으로 구성 됨)을 <남화경, 南華經>이라고 부르기도 한다. 이런 연유로 노자와 장자를 한데 묶어 도교라는 종교적 성격이 되고 말았다고 보아야 한다. 장주는 제물론에서 그가 본 노자의 道에 대하여 언급하고 있지만 장자 역시도 노자가 기술한 서물 1장, 4장, 5장의 내용을 도덕적으로 유추하여 주석하고 있을 따름이다. 따라서 노자와 같은 직관적 사유에 익숙하지 않은 말하자면 이성적인 체계를 배웠고 그러한 이성적 체계나 변증법적 사고에 익숙해진 독자들이 노자의 직관적 사유체계로 이해하자면 단기간에 이해가 가능하리라고는 기대치 않는다. 그래서 각각 구성된 장을 해석할 때마다 그 직관적 정의(定義)의 이해를 도울 것이다. 이 책을 끝까지 정독을 해 낸다면 독자들의 사고방식과 사유의 체계를 바꾸어 줄 것으로 믿는다. 어떤 사물을 보는데 있어서 일어나고 있는 그 부분만 보는 것이 아니라, 순간적으로 전체적인 원인과 결과를 한꺼번에 볼 수 있는 사고의 변환을 노자는 우리에게 가르쳐 줄 것이다. 이것을 직관(直觀, Intuition)이라고 한다. 즉 어떠한 분야를 깊이 연구하고도 도저히 알지 못하다가 어느 순간 확 깨닫게 되는 현상이 頓悟(돈오)이고 그 것이 바로 직관인 것이다.

왕필통행본(王弼通行本) 제 1장과 제 4장을 예시로 언급해 보고자 한다. 글자 수가 101자로 구성 된 문장인데 한자(漢字)를 읽지 못하거나 어려운 글자가 없음에도 불구하고 노자가 직설적 화법(直說的 話法)으로 마치 독백(獨白)하듯이 써 내린 글의 참 뜻을 헤아리려면 단기간의 노력으로는 태부족(太不足)이 아닐 수 없을 것이다. 제 4장에 나오는 노자의 말이라고 하여 사람들이 좋아하는 “화광동진(和光同塵)”이라는 4자 성어는 “좌기예, 해기분, 화기광, 동기진(挫其銳, 解其紛, 和其光, 同其塵)”이라는 구문에서 발췌된 문구다. 이 구문에서 사람들은 ‘화기광 동기진’을 따로 떼어 그 ‘其‘자를 빼버리고 화광동진 4글자만 써놓고, 노자가 직관으로 언급한 참뜻과는 전혀 상관도 없는 얼토당토 않는 임의로 지어낸 해석을 지금까지 금과옥조로 여기고 있었다. 이 화광동진을 유학(儒學) 중심으로 공부해 온 학자들은 소위 “자신의 뛰어남을 숨기고 세속사람들의 삶과 어울려 함께 산다”로 해석하고는 장자의 목계지덕(木鷄之德)과 동일한 의미를 부여해온 것이다. 만일 그런 뜻이라면 그 앞의 “좌기예 해기분”은 도대체 무엇이란 말인가? 이 구문(句文)은 3글자씩으로 된 4가지가 하나의 문장이기에 서로 연관성을 가지고 있는 것이다. 따라서 화광동진을 언급하려면 ‘좌예해분’을 먼저 말하고 나서 언급해야 마땅하다고 본다. 설사 글자대로 이 구문을 해석하더라도 “날카로움은 무디어 지도록 꺾고, 얽힌 것은 풀어 버리며, 빛은 없어지고, 티끌과 같아진다”인 것이다. 제 4장의 첫 마디가 도충이용지혹불영(道沖而用之或不盈)이고 두 번째 문장이 연혜사만물지종(淵兮似萬物之宗)이고, 그 다음에 이 세 글자씩의 네 가지가 하나의 구문으로 이어져 있다. 그렇다면 이 세 글자 네 단문은 道를 설명하는 것이 자명하다. 그 도를 설명하는데, 본인이 잘나고 못나고가 어디에 있겠으며, 세속과 함께 하고 말고가 어떻게 끼어들 수 있단 말인가? 이 제 4 장에서 노자는 道를 다음과 같이 설명하고 있다. 『도(道)란 텅 비어 있는 것 같지만 거기서 무엇인가는 꺼내어 쓸 수가 있는데도, 누군가 빈 것을 채우려고 해도 채울 도리가 없다. 그럼에도 너무도 깊고 맑아 이 모든 것들의 근원인 것만 같다. 그 道는 날카롭거나 튀어나온 것은 무디어지게 만들고, 서로 얽혀있는 것은 해쳐버리며, 빛마저 사라지게 하고, 모두를 단 한 가지 티끌로 만든다』라고 했다. 그 다음에 이어지는 말이 『참 이로구나 무엇이 있는 것 같다. 나야 그것이 누구의 자손인지는 모르겠으나 아마도 상제(하느님)보다도 앞서 있은 것 같네』라고 했다. 도대체 이와 같은 표현이 가능한 존재가 무엇이며 있기라도 하는 것일까?

천체물리학이 발달되기 전에는 몰랐던 그것은 바로 블랙홀(Black Hole)이라는 것이다. 블랙홀은 눈으로나 천체망원경으로도 보이지는 않으나 있는 것 같고, 별을 당겨 삼키거나, 은하계 하나를 통째로 삼켜도 채워지지 않는다. 그 중력 속으로 빨려 들어가면 날카로운 것이 어디 있으며, 조직이나 구성이 다 풀어지지 않을 수 없게 되며 모든 것은 티끌이 되고 만다. 블랙홀은 우주에서 그 에너지가 다한 백색왜성이나 적색거성의 사체(死體)가 태양의 질량보다 최소한 30배 이상의 강력한 중력으로 뭉쳐진 둥근 모양의 입체공간이다. 단순하게 비교하자면 블랙홀 속에서 손톱 크기 정도의 질량이 지구 전체의 질량과 맞먹는다고 보면 된다. 블랙홀은 워낙 중력이 커서 빛조차도 빠져 나올 수 없는 곳이다. 노자의 서물 제 4장의 표현은 영락없이 블랙홀이다. 거기서 작은 알갱이 하나가 튀어 나오면 그것이 하나의 우주를 이루는 빅뱅(Big Bang)이 되는 것이다. 이러한 쓰임이 있는 블랙홀은 시간이나 공간보다 앞서 있는 존재이다. 그것을 누가 만들었는지는 모른다. 노자의 이 4장은 우주에서 道의 한 단면을 설명한 것이다. 그것을 두고 화광동진(和光同塵)이라고 언급하면서 도덕적으로 변형(Modify)해 놓고는 만족해하며 거들먹거리고 있었던 것이다. 우주는 최초에 소위 빅뱅이론이라고 하여 고도로 농축된 하나의 점에서 출발했다고 한다. 그게 136억 년 전에 생겼다는 이론이다. 이는 ‘도플러효과’라는 이론으로 증명된 바 있다. 어찌되었던 우주는 참 오묘하다고 볼 수밖에 없다. 아마 우주는 신의 영역이기 때문에 영원히 풀리지 않는 수수께끼인지도 모른다. 물론 코페르니쿠스, 케플러, 뉴턴. 아인슈타인, 닐스보어 등 우주의 수수께끼를 푸는데 많은 도움을 준 천체물리학자도 있었다. 이제 과학자들은 우리의 우주가 최초의 우주는 아니고 블랙홀(Black Hole) 속에는 우리 우주와는 다른 이온(ion)으로 구성된 수 없이 많은 천체들이 존재한다는 것을 확신하게 됐다고 한다. 블랙홀은 볼 수 없는 천체이기 때문에 그 주위에 있던 거대은하가 갑자기 사라져 버리는 현상을 관측(감마선)함으로써 블랙홀의 활동을 인지할 따름이다. 즉 하나의 거대한 블랙홀이 주변에 있던 커다란 은하계 여럿을 삼킬 수도 있다고 한다. 다만 우리가 살고 있는 은하 가까이에 이런 블랙홀이 아직은 없다는 것에 우리는 안심하고 있을 뿐이다.

노자의 서물 1장에 “故常無欲以觀其妙, 常有欲以觀其徼. 此兩者同出而異名(고상무욕이관기묘, 상유욕이관기요, 차양자동출이이명)”이라고 언급하고 있다. 이 문장을 해석해 보면, 『따라서 언제나 아무런 무얼 하고픈 마음 없이 바라보기만 한다면 우리 우주는 그 오묘함을 보게 되지만, 늘 무엇을 밝혀 보겠다는 의욕을 가지고 들여다보면 그것이 돌고 있는 것을 보게 되는 것이다. 이 두 가지(도와 이름)는 함께 한 군데서 나온 것인데 이름을 달리 부를 따름인 것이다.』 즉 분자에서 전자가 핵의 주위를 도는 모습이라고 보면 되겠다. 아인슈타인의 일반상대성원리 역시 위의 내용으로 풀이될 수 있다. 도(道)의 역할이 “挫其銳 解其紛, 和其光 同其塵”인데 이는 블랙홀의 역할과 같으며 암흑물질(black matter)을 알아야 이해가 가능하다. 우주의 구성성분 중에서 물질은 4.9% 밖에 안되며 암흑물질(Dark Matter)이 27%이고 그리고 암흑에너지(Dark Energy)가 68.1%나 된다. 모두가 같은 핵을 중심으로 돌지 않는 것은 아무것도 없다. 즉 하고픔을 가지고 보면 돌고 있는 것만 보게 되는 것이다. 결국 도(道)라는 것과 명(名)이라는 것은 한 가지를 다르게 부른 것에 지나지 않고 같은 것을 말하는 것이다. 이 두 가지는 다 같이 검은 것(빛이 없는 존재)일 따름이다. 잘못 생각하면 물질은 빛이 있는 것으로 오인할 수 있으나 빛은 또 다른 광자(光子)라는 물질일 따름이고, 물질 가운데서 가장 투과력(透過力)이 강하다고 하는 우리 눈으로는 볼 수도 없는 감마선 같은 우주로 부터 끊임없이 날아오는 우주선(宇宙線)들은 모두 다 어두운(Dark) 것이다. 즉 모든 것은 검기만 한 것이고 밝은 것이라고는 하나도 없다. 노자는 이를 가리켜 제 1장의 끝부분에 “동위지현 현지우현 중묘지문(同謂之玄, 玄之又玄, 衆妙之門)”이라고 마무리 짓는다. “검고 또 검어도 이 도(道)와 이름(名)이라는 것은 이 우주의 오묘함을 찾아드는 문일 따름이다”라고 했다. 문(門)이란 무엇인가? 그 해답은 제 6장에 조금 더 이해의 실마리를 보이고 있다. 노자는 제 1장에서부터 우주란 어떤 것이냐(?)를 따져 밝히고 있는 것이다. 우주편에서의 道란 우주의 원리인 것이다. 따라서 노자의 서물(書物)인 소위 도덕경(道德經)이 도와 덕을 논하는 저술(著述)은 결코 될 수가 없다. 우주의 원리와 그 우주 안에서 살아야 하는 우리의 삶의 방식을 제시한 저술인 것이다.

老子는 우주관에 있어서는 철저한 직관적 사고(直觀的 思考)로 해설은 없이 결론만을 총 81장(章) 가운데 25개의 章을 할애하여 우주와 연관된 우주론을 펼치고 있다. 이 25개의 章에 쓰여 있는 순수 직관적인 노자의 우주론(Cosmology)을 스티븐 호킹(Stephen Hawking)박사의 공형등각 순환 우주론(Conformal Cyclic Cosmology)과 연계시켜 해당되는 본문에서 해설해 놓았다. 천체물리학과 양자이론의 이해 없이는 그 해설이 마치 코페르니쿠스가 지동설(地動說), 즉 하늘이 지구를 중심으로 돌고 있던 시대에 주장했던 것처럼, 지구가 돈다면 지구 표면에 살고 있는 인간과 모든 생명체는 우주공간으로 떨어져 나가 죽을 수밖에 없다고 생각한 신봉자들의 화형대상(火刑對像)이 될 수도 있는 필자의 해석이다. 老子가 5천자로 짧지만 단언적이고 직관적으로 서술한 81장에는 우주편으로 꼽은 25개의 장을 제외한 나머지의 내용은 우리의 우주에 태어난 사람들은 어떤 태도와 각오로 이 우주에서 살아야 하는지, 무엇을 해야 하고 어떤 것을 하지 말아야 하는지. 정치와 전쟁은 어떻게 해야 하는지 등에 관해 노자 특유의 해설 없는 이론을 전개하고 있다. 불행히도 동양의 대표적인 천재였던 왕필은 노자의 서물에 최초로 주석을 달면서 장(章)나누기와 편집을 여사한 구분 없이 비빔밥을 만들어 놓은 것으로 본다. 왕필이 어리석어서가 아니라 노자의 직관적 서술이 순서를 종잡기 어렵도록 했고, 비록 천재였지만 17세를 전후한 나이에 주석을 달다보니 그의 인생에 대한 경험과 지혜가 부족했던 탓이 81장 체제로 만들고 만 이유로 본다. 우리나라의 유학자를 비롯한 거의 대부분의 식자(識者)들이 노자는 도(道)와 덕(德)을 논했고 무위자연(無爲自然)을 주창한 사상가로 알고 있고 또 그렇게 해석해오고 있었는데 노자가 무(無)와 무위(無爲)에 대하여 언급을 하기는 했었다.

그의 서물(書物)에서 무(無)를 가장 명료하게 표현한 것은 제 11장이다.

『三十輻共一轂 當其無 有車之用, 埏埴以爲器 當其無 有器之用, 鑿戶牖以爲室 當其無 有室之用.

삼십폭공일곡 당기무 유차지용, 선식이위기 당기무 유기지용, 착호유이위실 당기무 유실지용.』

이를 해석하면, 『서른 개의 바퀴살은 하나의 허브로 모이는데, 우마차가 쓰는 것은 그 허브의 빈 곳이다. 찰흙으로 그릇을 만들면 그 그릇은 가운데 동그랗게 비어있는 곳이 물건 담는 그릇으로 쓰이는 것이고, 문을 내고 창을 뚫어 방을 만들면 그 안에 텅 빈 곳이 사람 사는 방으로 쓰이는 것이다.』 이것은 도대체 무슨 말인가? 노자는 그 결론으로 “故有之以爲利 無之以爲用(고유지이위리 무지이위용)”이라 했다. 『그러므로 있다고 하는 것의 유리함이란 거기에 있는 없음이 쓰임이 되기 때문이다.』 어떤 물건이든 빈 공간이 있도록 만든 것이 있기에 빈곳이 생기는 것인데 이것이 쓰여 지는 것이 아니라면 있다는 것은 필요도 없는 것이 되고 만다. 즉 비어있는 것은 그 물건이 만들어진 것으로써 ‘없음’이므로 없다는 것은 그 없음이 쓰여 지기에 있음이 유익하다는 것이다. 위에 언급한 문장으로 노자가 말한 無란 有로 인해 생겨난 것이 無이고, 이 때의 有는 無의 이용을 목적으로 한 것이 되는 것을 일컫는다. 노자가 말한 無의 개념은 Nihil(허무, 무가치한)이 아니라 有가 있어서 근원적 역할을 하는 것이다. 결국 無는 그냥 없는 것이 아니라 有를 있게 해주는 가치를 가진 無라 불리는 존재를 말한다.

또한 無爲(무위)라는 말은 제 48장에서 언급하고 있다.

『爲學日益 爲道日損 損之又損 以至於無爲 無爲而無不爲 取天下 常以無事 及其有事 不足以取天下

위학일익 위도일손 손지우손 이지어무위 무위이무불위 취천하 상이무사 급기우사 부족이취천하』

배우기만 하면 나날이 더해지고 함이 없도록 한다는 것은 매일매일 道를 함양하면 매일 덜고 또 덜어져, 함이 없는 무위(無爲)에 이른다 하고, 무위인 즉, 무불위(無不爲)가 된다고 했다. 배우면 배울수록 더해진다는 말이 무슨 말일까? 세상에서 세상사를 배우면 배울수록 지식(知識)은 더해지는데, 이것은 본래 있었던 자신을 자꾸 잃어가는 과정이 된다는 말이고, 道를 닦을수록 하루하루 본래의 자신의 모습으로까지 덧붙여져 있던 때(垢, 구)같은 것들이 떨어져 나가 덜어진다는 말이다.

결국 노자가 말하는 무위란 사람으로서 살아가기 위해 덕지덕지 붙여놓은, 이른바 지식이라는 부자연스러운 때 같은 것들을 모두 떼어내고 난 후, 인간 본래의 상태를 말하는 것이다. 노자는 여러 곳에서 복귀어영아(復歸於嬰兒)라고 했는데, 갓 태어난 영아가 되면 그게 바로 무위의 상황이라는 것이다. 갓 태어난 아기가 지닌 지식은 무엇일까 생각해 보자면, 엄마 젖을 빨아대는 것. 손안에 쥐어지는 것은 놓지 않는 것. 그리고 남녀관계를 모르면서도 발딱 서는 고추의 힘이다. 이것이 무위(無爲, 함이 없음)이고, 이것만 있으면 배고픔에는 엄마의 젖이 기다리고, 배가 부르면 새록새록 잠이 들고 그러면서 자라난다. 노자의 무위사상은 그 갓난아기의 상태로 되돌아가는 정신적 상태를 일컫는 것이다. 그래서 안되는 게 무엇이 있는지를 찾아본다면 그게 바로 무위이무불위(無爲而無不爲)의 세계이다. 이해하기 어렵다면 ‘왜 그런 것일까’를 생각 중에 늘 머물다 보면, 깨달음은 어느 날 스스로 찾아온다.

<활기 정신건강증진 연구원장 철학박사 임주완>

<齊和 노장사상연구소장>

<활기 풍수원구원 대표>