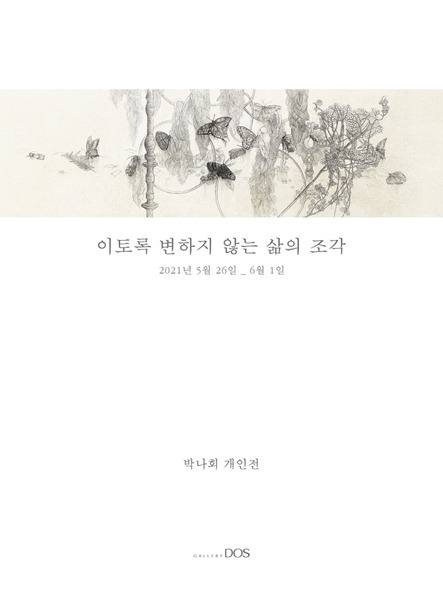

박나회 '이토록 변하지 않는 삶의 조각' 展

작고 평범한 사물에 인간은 많은 기억과 의미를 담을 수 있다. 특별하고 호화로운 물체를 통해 무언가를 기념할 수도 있지만 웅장한 감동이나 소중한 사연의 무게는 반드시 물체의 크기에 비례하지 않는다. 사람의 기억이 완벽하지 않을수록 기억을 담은 물체의 가치는 더욱 빛난다. 사건이 휩쓸고 지나간 자리에 남겨진 사람들의 삶에 표류하는 흠집난 물체가 뿜어내는 차갑고 검은 그림자이다. 박나회 '이토록 변하지 않는 삶의 조각' 展은 2021. 5. 26 (수) ~ 2021. 6. 1 (화)까지 갤러리도스 DOS에서 펼처진다.

작가가 사용한 먹은 한 번 획을 그으면 고치거나 지워낼 수 없다. 정해지지 않은 형태의 시간으로 채워 질 수 있는 가능성을 지닌 무결한 흰 천과 그 위를 가르는 붓질은 돌이킬 수 없는 변수로 점철된 인간의 삶과 같다. 화면에 사용된 리넨이 지닌 섬유질감은 망자가 남긴 육신을 품을 만큼의 가벼움만 지니고 있는 수의를 연상시키며 형상을 담고 있다.

용도와 관계없이 배치된 사물들의 조합은 거스를 수 없는 시간에 실려 수많은 타인의 잔해 사이 어딘가에 남겨지는 삶의 끝자락처럼 가볍고 하얗다. 차분히 획을 더하며 사실적으로 그려내는 과정은 의도적인 배치와 구성에도 불구하고 작품에 담긴 이야기로 인해 필연적으로 드러나기 마련인 군더더기를 덜어낸다. 쪼개진 과일에서 흘러나온 씨앗이 과육의 점성으로 인해 간신히 매달려 있는 모습은 성모의 품에서 고개와 팔을 떨구고 늘어져있는 피에타를 떠올리게 한다.

대부분의 사람들이 태양이 내리쬐는 따뜻하고 밝은 빛 아래 싹트는 화려한 색상을 보고 삶의 증거를 찾는다. 하지만 작가는 썩고 메마른 잔해가 남겨진 그림자 또한 생명의 증거임을 피하지 않고 바라본다. 빛이 있기에 모든 곳의 바닥에 드리운 피할 수 없는 어둠은 대상을 가리지 않고 뒤덮으려 하지만 그 그늘이 피부에 드리운 사람에게는 시간도 지울 수 없는 통증과 후유증을 유발한다.

어느 폐허, 잊혀진 재단 같은 낡고 버려진 불안한 일상 속의 뒤란에서 보게 되는 조각들을 그린다. 가장 소중한 이를 떠나본 경험을 통해 우리의 일상은 평이한 순간들의 반복이지만 그 평이한 순간의 뒤에는 죽음이 존재한다는 것을 느꼈다.

소중한 이의 죽음이란 우리의 감정을 가장 극대화 시킨다. 곁에 있던 사람을 잃는 것은 우리를 뒤흔드는 감정을 겪게 하고 일상을 망가트린다. 곁에 있는 물건들은 떠나간 이를 가리키는 것만 같다. 저명한 사실을 받아드려야 일상을 유지하게 되는 것은 결국 삶은 바뀌지 않기 때문이다. 어딘가 익숙하지만 이질감 드는 정물들을 통해 일상 속 죽음에 대한 불안함과 그리움을 표현하며 삶 속에서 죽음이 얼마나 강렬하게 그림자를 남기는지를, 모든 삶의 조각들은 죽음으로부터 나온다는 것을 그린다.