바다를 마주하며 산다는 것

하늘과 바다가 맞닿아 쉬이 경계를 구분할 수 없는, 구름 낀 어느 가을날 수평선의 색

(출처 : 리케의디자인랩 제공)

거리를 가늠하기 어려운 저 멀리 수평선을 한참동안 바라보며 어디까지가 하늘일까 깊은 고민에 빠진 적이 있다. 아니 사실은, 결코 해답을 찾을 수 없는 이 일을 깨나 오랫동안 했었다.

나는 왜 이렇게 살아야 할까,

꼭 살아야만 할까.

언젠가부터 나는, 더 이상 버티기 힘들 만큼 지쳤을 때마다 바다를 찾았고, 바다는 이런 나에게 늘 같은 질문을 했다.

어디서부터 하늘일까?

사는 것이 곧 지옥이고 공허함일 때 수천 개의 반짝이는 물결로 나를 위로하는 곳, 바다는 바로 그런 곳이다.

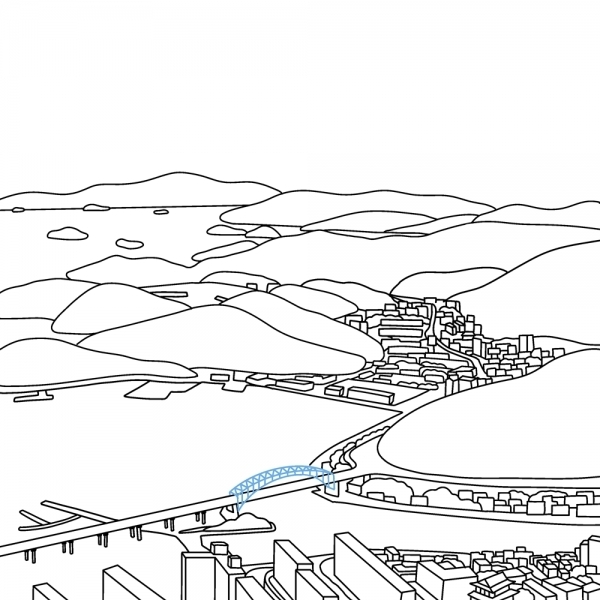

다리를 왜 건너가노?

미수동으로 이사 간다 했을 때 사람들은 이렇게 말했다.

글쎄, 다리를 건너가든 건너가지 않든 그리 넓지 않은 통영에서 그게 그리 큰 의미가 있을까...라고 나는 생각했다.

걸어서 건널 수 있는 해저터널을 포함해 통영대교와 충무교로 이어진 미륵도의 초입부 미수동에는 우리가족의 첫 아파트가 있다.

대문을 열 때마다 계절을 알 수 있는 바다내음과 가끔은 눈이시린 풍광을 내어주는 이 집에서 우리는 8년째 살아가고 있다.

대교 아래, 꽤 넓은 면적의 해양공원에는 분수와 벤치, 그리고 대교가 주는 넓은 그늘이 있다.

햇빛을 피해 돗자리를 깔고 자신만의 방식으로 계절을 만끽하는 사람들을 지나 헛둘 헛둘, 빠르고 넓은 보폭으로 걷다보면 머리를 짓누르던 근심은 이내 사라지고 상쾌한 바람에 눈을 감고 고개를 든다. 그렇게 나도 계절을, 바다를 만끽한다.

가끔은 걸어서 대교를 지난다. 그럴때면 나는 꼭 대교 중간에 서서 아래를 내려다본다. 지나간 배가 만들어내는 새하얀 포말이 완전히 부서져 다시 바다의 고요함이 될 때, ‘됐어! 다시 걷자.’ 한다.

이유는 없다.

그냥 그 청량함이 나는 좋다.

하루에도 수십번, 대교아래를 지나는 배는 그 포말을 만들어내고 그것의 청량함은 언제나 나를 기분 좋게 한다. 꽃이 피고 시드는 것과는 아주 다르다. 더 역동적이고 더 순수하다. 나는 그렇게 생각한다.

하얀포말, 반짝이는 물결, 경계모를 수평선이, 내가 바다를 그리는 이유다.

글쓴이

통영시의 거주하는 일러스트작가로 통영리스타트플랫폼(구 SBI조선소)에 입주하여 문화도시 통영을 응원하고자 통영시 곳곳을 일러스트 작품을 하고 있습니다.